Алексей Иванович Судаев родился 23 августа 1912 г. в городе Алатыре Чувашской АССР. В 1929 г. А. И. Судаев окончил профтехшколу. Работал слесарем на заводе, а затем поступил в железнодорожный техникум в городе Горьком и успешно окончил его в 1932 г. После окончания техникума А. И. Судаев получил назначение в контору «Союзтрансстрой» на должность техника участка в селе Рудничное Саткинского района Уральской области. К этому периоду (1933-1934 гг.) относятся первые его изобретения «Автоматическая стрельба из пулемета посредством действия инфракрасных лучей» и «Бензиномер», а также отзывы на них. 23 апреля 1934 г. А. И. Судаев получил первое свое авторское свидетельство № 42576 на изобретение пневматического опрокидывателя для саморазгружающихся платформ.

В конце 1934 г. А. И. Судаев был призван на службу в железнодорожные войска. Был курсантом учебного подразделения, а затем, уже как младший командир, выполнял обязанности техника. В период службы в Красной Армии А. И. Судаев получил второе авторское свидетельство за № 35862 от 30 апреля 1935 г. на изобретение «Противоугон». Несколько его рационализаторских предложений были приняты командованием и внедрены в производство. Много и серьезно занимался он также изучением различных видов оружия. Дальнейшая жизнь молодого изобретателя показала, что его увлечение оружием — не страсть, а призвание.

В августе 1936 г. А. И. Судаев был уволен в запас и в том же году, успешно выдержав вступительные экзамены, принят в Горьковский индустриальный институт. Будучи студентом, Алексей Иванович продолжал изучение оружия, отдавая любимому увлечению свое свободное время. Но этого оказалось мало. Хотелось полностью посвятить себя делу совершенствования советского оружия.

В 1938 г. А. И. Судаев добровольно вступает в ряды Красной Армии, и его зачисляют на третий курс Артиллерийской академии РККА им. Ф. Э. Дзержинского на факультет вооружения, которым руководил тогда основоположник советской школы проектирования автоматического оружия А. А. Благонравов.

Учеба давалась легко. Уже в 1939 г. командование академии отметило в аттестации незаурядные способности А. И. Судаева, его склонность к научно-изобретательской работе, общественную активность. 29 апреля 1940 г. А. И. Судаев приказом Народного комиссара обороны был удостоен высшей стипендии, установленной для особо отличившихся слушателей академии. В ноябре 1939 г. А. И. Судаеву было присвоено воинское звание младшего воентехника, а уже через год — лейтенанта. В 1940 г. за отличные успехи он был награжден знаком «Отличник РККА».

В период учебы в академии Алексей Иванович около трех лет отдал работе над изобретением автоматического пистолета, успешно разработав его конструкцию. Пистолет А. И. Судаева был изготовлен в мастерских академии, испытан и получил высокую оценку. Этот же пистолет стал темой дипломного проекта А. И. Судаева в 1941 г., который он блестяще защитил, получив диплом с отличием.

Вот как отзывался о А. И. Судаеве генерал-лейтенант артиллерии академик А. А. Благонравов: «Еще в бытность свою слушателем Артиллерийской академии А. И. Судаев привлекал к себе внимание своими незаурядными конструкторскими способностями. Его дипломный проект выделялся из ряда проектов оригинальностью отдельных механизмов».

После окончания Артиллерийской академии А. И. Судаеву было присвоено воинское звание военинженера 3-го ранга, и он был аттестован для назначения на конструкторскую работу, где его способности и знания могли быть использованы наиболее полно.

Получив назначение на Научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения (НИПСВО), А. И. Судаев в начале Великой Отечественной войны сконструировал простую по устройству и дешевую в производстве зенитную установку, изготовление которой было налажено на заводах Москвы. После этой работы он полностью переключился на разработку автоматического стрелкового оружия.

В 1942 г. А. И. Судаев впервые представил на полигонные испытания свой пистолет-пулемет, в устройстве которого были использованы некоторые конструктивные решения, найденные воспитанником академии техником-лейтенантом И. К. Безручко-Высоцким при разработке пистолета-пулемета опытного образца.

Государственная комиссия рекомендовала А.И. Судаеву использовать при разработке своего пистолета-пулемета оригинальные конструкторские решения найденные техником-лейтенантом Артиллерийской Академии им. Дзержинского И.К. Безручко-Высоцким, разработавшим свой собственный вариант пистолета-пулемета.

Пистолет-пулемет конструкции И.К. Безручко-Высоцкого. Опытный образец 1942 г. (Модель 1).

Автоматика первой модели основана на принципе отдачи свободного затвора. Затвор цилиндрической формы (длина 165 мм, диаметр 29,5 мм, масса 650 г). Возвратно-боевая пружина, надетая на направляющий стержень (длина стержня 140 мм), вставляется в отверстие, имеющееся в центре затвора. Рукоятка затвора размещена слева. Ударно-спусковой механизм рассчитан для ведения только автоматического огня.

Постановка на предохранитель осуществляется путем завода рукоятки затвора в специальный вырез, имеющийся в задней части ствольной коробки. Отражение стреляной гильзы осуществляется отражателем, жестко закрепленным в спусковой коробке. Спусковая коробка отделяется от ствольной коробки, откидывается вниз.

Ствол с дульным тормозом с шестью отверстиями. В дульной части ствола снизу имеется упор для стрельбы из амбразуры. Питание патронами осуществляется из коробчатого магазина, крепящегося к спусковой коробке снизу. Приклад стальной, складной, складывается вниз на спусковую коробку. Кожух короткий (100 мм), конической формы (диаметр 31-29 мм), с семью отверстиями для охлаждения. Прицел стоечный, перекидной на две дистанции.

В технологии изготовления пистолета-пулемета применены штамповка, сварка и точечная сварка.

Пистолет-пулемет конструкции И.К. Безручко-Высоцкого. Опытный образец 1942 г. (Модель 2).

Во вторую модель своего пистолета-пулемета Безручко-Высоцкий внес ряд изменений. Усовершенствован затвор. Паз в остове затвора для возвратно-боевой пружины с направляющим стержнем фрезерованный и расположен в левой нижней его части. Направляющий стержень удлинен до 270 мм, и передняя его часть одновременно служит отражателем стреляной гильзы.

Рукоятка затвора расположена справа. На рукоятке смонтирована защелка предохранителя. Предохранитель запирает затвор, как в крайнем переднем, так и в крайнем заднем положениях. Для этого в передней и задней частях ствольной коробки имеются специальные вырезы. Облегчена масса затвора до 600 г. Кожух имеет шесть отверстий для охлаждения. На стволе нет упора для стрельбы из амбразуры. Ствол снабжен дульным тормозом-компенсатором.

Пистолеты-пулеметы конструкции И.К. Безручко-Высоцкого. Опытные образцы 1942 г. Модель 1(сверху) и модель 2 (снизу)

Разборка пистолетов-пулеметов конструкции И.К. Безручко-Высоцкого.

Модель 1(сверху) и модель 2 (снизу)

Тактико-технические характеристики пистолетов-пулеметов конструкции И.К. Безручко-Высоцкого:

| | Модель 1 | Модель 2 |

| Калибр | 7,62 мм | 7,62 мм |

| Патрон | «ТТ», обр. 1930г. | «ТТ», обр. 1930г. |

| Длина ствола | 255 мм | 253 мм |

| Длина оружия | ||

| - с откинутым прикладом | 860 мм | 860 мм |

| - со сложенным прикладом | 640 мм | 645 мм |

| Емкость магазина | 35 патр. | 35 патр. |

| Масса с пустым магазином | 2995 г | 2920 г |

| Прицельная дальность | 200 м | 200 м |

| Длина прицельной линии | 410 мм | 420 мм |

Устройство подвижных частей и отражателя стреляной гильзы первой опытной модели Безручко-Высоцкого было заимствовано Судаевым в своем пистолете-пулемете 1942 г. (ППС-42), а конструкция названных узлов второй модели пистолета-пулемета Безручко-Высоцкого была использована Судаевым при создании им пистолета-пулемета обр. 1943 г. (ППС-43). За свою работу техник-лейтенант И. К. Безручко-Высоцкий был награжден орденом Красной Звезды, а инженер-майор Судаев А.И. удостоен Государственной премии.

Заимствования Судаева ни в коей мере не умаляет его заслуг и являются обычным явлением в деятельности конструкторов всех веков вооружения.

Исключительное значение, которое в ходе Великой Отечественной войны приобрели пистолеты-пулеметы, и стремление обеспечить ими различные рода войск выдвинули задачу создания пистолета-пулемета с уменьшенными габаритами, так как ППШ, полностью удовлетворяя войска своими качествами, был малоудобен для разведчиков, танкистов, связистов, саперов и т. д. Кроме того, в условиях массового производства очень актуальной была проблема сокращения количества станко-часов на изделие и отхода металла при обработке. В связи с этим в 1942 г. перед конструкторами была поставлена задача создания пистолета-пулемета, надежного в любых условиях эксплуатации, удобного в боевом применении, с легкосменяемым магазином, более легкого и простого в производстве, чем штатный образец, но не уступающего ему по боевым качествам. Новый образец должен был отвечать определенным тактико-техническим требованиям, главными из которых было ограничение массы до 2,5—3 кг и темпа стрельбы до 400—500 выстр./мин (чтобы облегчение системы не ухудшало кучности боя). Кроме того, были установлены жесткие технологические требования. Основная масса деталей должна изготовляться из 2—3 мм горячекатаной листовой стали штамповкой без последующей механической обработки при мощности прессового оборудования не более 70—80 т и без сложных штампов. Станочных работ на один образец допускалось не более 3—3,5 ч. Отход металла при обработке не должен был превышать 30—40%. Исключалось применение легированных сталей, а качественные высокоуглеродистые стали могли использоваться только для ответственных деталей.

В разработке новых пистолетов-пулеметов приняли участие В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин, А. И. Судаев, С. А. Коровин, Н. В. Рукавишников и др. С 25 февраля по 5 марта 1942 г. проводилось первое испытание представленных образцов. И хотя ни один из них не выдержал полигонных испытаний, наиболее положительных результатов удалось добиться Дегтяреву, система которого по сравнению с ППШ имела более простую технологию, лучшие маневренные качества, отличалась удобством обращения и стрельбы и соответствовала тактико-техническим требованиям по безотказности работы автоматики.

Второе испытание пистолетов-пулеметов проводилось с 26 апреля по 12 мая 1942 г. На этих испытаниях был впервые представлен пистолет-пулемет Судаева, который выдержал полигонные испытания, хотя и требовал некоторой доработки в подборе пружин (возвратно-боевой и спусковой), устранения срыва затвора с боевого взвода при падениях, усиления крепления отражателя и упрочения предохранителя, уменьшения размеров кожуха, изменения формы приклада и ряда мелких переделок, улучшающих технологию изготовления отдельных деталей.

В связи с тем что пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ-2) был представлен с опозданием, его испытания проводились дополнительно с 30 мая по 2 июня 1942 г. Пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ-2) выдержал полигонные испытания. Комиссия, проводившая их, отметила простоту изготовления пистолета-пулемета, его живучесть, низкий темп стрельбы. Недостатками системы являлись неудовлетворительная кучность боя при стрельбе короткими очередями, особенно без упора, отказы в работе при густой смазке, чувствительность к попаданию песка внутрь ствольной коробки, трудность стрельбы из танка вследствие наличия мощного компенсатора на дульной части ствола, большая масса системы, в особенности с носимым запасом патронов, не удовлетворяющая тактико-техническим требованиям. Отъемный деревянный приклад, несмотря на некоторые преимущества (более удобная прикладка, экономический эффект), по сравнению с откидным металлическим прикладом уступает последнему по основным боевым и эксплуатационным показателям. Он неудобен при переноске, создает трудности при приведении пистолета-пулемета в боевую готовность, возможна его утеря. При разбухании древесины неизбежны затруднения в отделении и присоединении приклада, а при усыхании — ослабление в соединении его с пистолетом-пулеметом.

Пистолеты-пулеметы, представленные на конкурсе в 1942 году. Сверху вниз: системы Дегтярева, системы Судаева (ППС-42), системы Шпагина (ППШ-2).

В соответствии со сделанными замечаниями конструкторам было предложено к 1 июля 1942 г. доработать свои образцы.

С 9 по 13 июля 1942 г. состоялись заключительные испытания пистолетов-пулеметов. Лучшим из всех образцов был признан пистолет-пулемет Судаева. «ППС конкурсные испытания выдержал, — отмечала комиссия, — других равноценных конкурентов не имеет. По технологическим и боевым качествам значительно превосходит штатный образец ППШ-41. Необходимо ППС срочно поставить на серийное производство для отработки технологического процесса».

Это было большим творческим успехом конструктора А. И. Судаева, сумевшего в тяжелых условиях военного времени создать первоклассный образец.

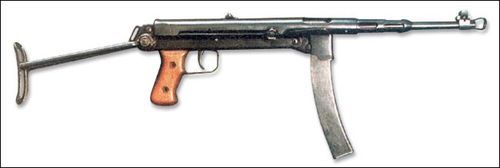

Пистолет-пулемет системы А.И. Судаева обр. 1942 г. (ППС-42).

Автоматика пистолета-пулемета системы А.И. Судаева 1942 г. основана на принципе отдачи свободного затвора. Длина затвора 160 мм, диаметр 29 мм, форма цилиндрическая, масса 570 г. В левой верхней части затвора с тыльной части на глубину 95 мм просверлено отверстие диаметром 9,5 мм для возвратно-боевой пружины с направляющим стержнем.

Рукоятка затвора расположена справа. Ударно-спусковой механизм рассчитан для ведения стрельбы очередями. Отражение стреляной гильзы осуществляется отражателем, жестко закрепленным в ствольной коробке. Спусковая коробка отделяется от ствольной коробки, откидывается назад. Предохранитель запирает затвор в переднем и заднем положениях.

Рукоятка предохранителя выведена под спусковую коробку. Головка предохранителя круглая, с зубчатой поверхностью, в центре головки сквозное отверстие диаметром 5 мм. Рукоятка размещена справа у передней части спусковой скобы, но в некоторых экземплярах она расположена в специальном вырезе в передней части спусковой скобы.

Неполная разборка пистолета-пулемета Судаева обр. 1942 г. (ППС-42)

Длина рукоятки предохранителя 28 мм, диаметр головки 13 мм. Кожух соединен со ствольной коробкой заклепкой и сваркой. Диаметр кожуха за патронником 33,5 мм, у дульного среза - 25,5 мм. Отверстий в кожухе для циркуляции воздуха 19, диаметр отверстий 11 мм. Нижняя часть кожуха шириной 20-13 мм открыта на всю длину кожуха.

Ствол снабжен дульным тормозом-компенсатором. Прицел перекидной на две дистанции. Мушка с предохранителем. Приклад металлический, складной, складывается на ствольную коробку. Длина приклада 245 мм. Магазин рожкового типа, отъемный, примыкается к горловине снизу. Щечки рукоятки управления огнем деревянные. В изготовлении деталей пистолета-пулемета широко применялись штамповка, сварка, клепка.

Тактико-технические характеристики:

| Калибр | 7,62 мм |

| Патрон | «ТТ», обр. 1930г. |

| Длина ствола | 270 мм |

| Длина оружия | |

| - с откинутым прикладом | 910 мм |

| - со сложенным прикладом | 640 мм |

| Масса оружия с пустым магазином | 3115 г |

| Масса в боевом положении | 3630 г |

| Емкость магазина | 35 патр. |

| Масса снаряженного магазина | 670 г |

| Прицельная дальность | 200 м |

| Длина прицельной линии | 385 мм |

Использование в пистолете-пулемете Судаева пистолетной рукоятки управления огнем и металлического откидного приклада в сочетании с компенсатором повысило устойчивость оружия, способствуя улучшению эффективности стрельбы автоматическим огнем, а также успешному боевому применению этого надежного, простого и компактного оружия, особенно в усложненных условиях: при стрельбе в окопах, десантировании, действиях в лесисто-болотистой местности, в зданиях и т.п. В то же время ППС зарекомендовал себя простым (он состоял из 73 деталей), компактным, удобным в обращении и надежным в использовании оружием. Рациональная компоновка оружия и увеличенная с 83 мм до 142 мм длина хода затвора привели к снижению темпа стрельбы до 700 выстр/мин, что позволило спусковому механизму, допускавшему ведение только непрерывного огня, вести огонь и одиночными выстрелами с кратковременным нажатием на спусковой крючок. ППС комплектовался шестью магазинами, которые переносили в двух сумках. В них же находился и ЗИП: составной шомпол и двугорлая масленка.

Благодаря наличию откидного металлического приклада, который в походном положении легко складывался и не мешал при передвижении, пистолет-пулемет был портативен и удобен в носке. Магазин его быстро и легко снаряжался и сменялся в любых условиях и положениях стрелка. Присоединенный к пистолету-пулемету, он не мешал при переноске на ремне и при переползании. При одинаковом носимом запасе патронов ППС значительно легче ППШ обр. 1941 г.

Одновременно с высокими боевыми и служебно-эксплуатационными качествами пистолет-пулемет конструкции Судаева отличался и высокими производственно-экономическими характеристиками. Его конструкция допускала изготовление 50% деталей и узлов на прессо-штамповочном оборудовании методом холодной штамповки с применением точечной и дуговой электросварки, что обеспечивало простоту изготовления и быстрое освоение на любых мелких предприятиях, имеющих маломощное прессовое оборудование (не более 50 т).

ППС был также очень экономичен в производстве. Так, если на изготовление одного ППШ расходовалось 13,9 кг металла и 7,3 станко-часа, то для ППС требовалось 6,2 кг металл и 2,7 станко-часа, т. е. на пистолет-пулемет Судаева затрачивалось более чем в два раза меньше металла и в три раза меньше станко-часов, чем на пистолет-пулемет Шпагина. Это означало, что при производственной программе на уровне июля 1942 г. (135 тыс. шт.), когда ППС представлялся на утверждение, замена штатного образца новым давала месячную экономию около 1000—1100 т металла и сокращение станочного парка и рабочей силы на 55—60%. При сохранении же существующих производственных мощностей можно было в течение 5—6 месяцев без дополнительных затрат довести выпуск пистолетов-пулеметов до 300—350 тыс. в месяц.

28 июля 1942 г. начальник Главного артиллерийского управления генерал-полковник артиллерии Н. Д. Яковлев и военный комиссар ГАУ дивизионный комиссар И. И. Новиков представили пистолет-пулемет системы Судаева на утверждение Государственному Комитету Обороны СССР.

Производство пистолета-пулемета Судаева 1942 г. было решено организовать на заводах осажденного Ленинграда, куда и был направлен конструктор осенью 1942 г. До июня 1943 г. он находился в блокадном Ленинграде.

В тяжелых условиях блокады Ленинграда при непосредственном участии самого конструктора началось изготовление новых пистолетов-пулеметов. Организация его выпуска была поручена Сестрорецкому инструментальному заводу имени Воскова. Задание было сложное. Оно потребовало полностью перестроить производство, разработать новую технологию, изготовить новую оснастку и специальный мерительный инструмент. В декабре 1942 г. первые изготовленные образцы ППС были представлены А. А. Жданову и командующему Ленинградским фронтом Л. А. Говорову. Перед восковцами была поставлена задача — дать столько автоматов, чтобы каждый защитник Ленинграда имел новое грозное оружие. С 1943 г. Завод приступил к его серийному производству. Коллектив делал все возможное, чтобы выполнить это почетное задание в наиболее сжатые сроки. Этому в немалой степени способствовали максимальная механизация всех процессов и перевод производства на поточно-конвейерную систему.

В течение 1943 г. по чертежам опытного образца было изготовлено 46572 пистолета-пулемета Судаева обр. 1942 г., большая часть которых была направлена в части Ленинградского фронта для прохождения войсковых испытаний. У Пулковских высот, вблизи Ижорского завода, на Ораниенбаумском плацдарме на Карельском перешейке советские солдаты, вооруженные пистолетом-пулеметом Судаева, отбивали яростные атаки немецко-фашистских войск, рвавшихся к Ленинграду.

В боях по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 г. многие части и подразделения Ленинградского фронта имели на вооружении пистолет-пулемет А. И. Судаева, получивший высокую оценку советских воинов. Судаев неоднократно выезжал в действующие части, чтобы посмотреть свое оружие в деле. Общался с бойцами, выслушивал их замечания и пожелания. После этих встреч в конструкцию вносились изменения.

При освоении производства и в процессе эксплуатации выявились отдельные недостатки системы, в результате чего в ее конструкцию были внесены некоторые изменения и изготовлены новые чертежи, по которым с середины 1943 г. было налажено валовое производство более надежного в отношении безотказности действия и живучести деталей образца, получившего наименование «Пистолет-пулемет системы Судаева обр. 1943 г.».

Пистолет-пулемет системы А.И. Судаева обр. 1943 г. (ППС-43).

В пистолете-пулемете 1943 г. нет отражателя, жестко закрепленного в ствольной коробке. Его функцию выполняет передняя часть направляющего стержня возвратно-боевой пружины. Возвратно-боевая пружина с направляющим стержнем размещается в пазе, имеющимся в левой нижней части остова затвора.

Для упрочения крепления возвратно-боевой пружины с направляющим стержнем А.И. Судаев разработал оригинальную деталь - упор возвратно-боевой пружины. Она имеет форму цилиндра длиной 28 мм и диаметром 12 мм с отверстием на одном конце для надевания на направляющий стержень, другой его конец при сборке вставляется в сквозное поперечное отверстие, имеющееся в остове затвора в 58 мм от его торца. Сокращена длина ствола, снижена масса затвора до 550 г.

Неполная разборка пистолета-пулемета Судаева обр. 1943 г. (ППС-43).

Изменена и улучшена форма рукоятки и головки рукоятки предохранителя. Длина рукоятки 34 мм, диаметр 23 мм. Рукоятка расположена справа от передней части спусковой скобы. Улучшено крепление откидного приклада. Головка защелки приклада вынесена над ствольной коробкой в задней ее части. Уменьшена длина приклада до 230 мм. В кожухе для циркуляции воздуха есть 20 круглых отверстий диаметром 14 мм. Ствольная коробка и кожух составляют одно целое. Ударно-спусковой механизм, как и в образце 1942 г., позволяет ведение только автоматического огня (очередями).

Тактико-технические характеристики:

| Калибр | 7,62 мм |

| Патрон | «ТТ», обр.1930г. |

| Длина ствола | 272 мм |

| Длина оружия | |

| - с откинутым прикладом | 831 мм |

| - со сложенным прикладом | 616 мм |

| Масса в боевом положении | 3670 г |

| Емкость магазина | 35 патр. |

| Масса снаряженного магазина | 670 г |

| Темп стрельбы | 600 выстр./мин. |

| Боевая скорострельность очередями | до 100 выстр./мин. |

| Начальная скорость пули | 500 м/с |

| Дальность убойного действия пули | 800 м |

| Прицельная дальность | 200 м |

| Длина прицельной линии | 350 мм |

Однако, несмотря на многочисленные преимущества пистолета-пулемета Судаева перед ППШ и налаживание его массового выпуска, ППС все же шел в качестве дополнения к уже выпускавшимся в колоссальных количествах образцам системы Шпагина. Это объясняется тем, что ППШ к тому времени был прочно освоен производством, объемы его выпуска уже превысили несколько миллионов штук, и поэтому полный перевод всех оружейных производств на более совершенный образец был не только технически сложен, но и нерентабелен. А простота конструкции оружия, компактность, легкость и надежность ППС в эксплуатации позволили ему занять доминирующее место в вооружении наиболее нуждавшихся в подобном оружии танковых и воздушно-десантных войск, разведывательных подразделений, инженерно-саперных частей, партизан. По оценкам многих специалистов-оружейников пистолет-пулемет Судаева стал одним из лучших образцов стрелкового оружия периода второй мировой войны.

В Советских Вооруженных силах ППС прослужил вплоть до середины пятидесятых годов прошлого века, как в войсках специального назначения — ВДВ и морской пехоте, так и в качестве штатного оружия экипажей бронетехники.

На базе ППС-43 Судаевым было создано 9 различных вариантов опытных пистолетов-пулеметов, в том числе с постоянным деревянным прикладом, со складным клинковым штыком, без дульного тормоза-компенсатора, с измененной конструкцией подвижной системы автоматики, с подвижным стволом.

Первая опытная модель образца 1943 года отличается от штатного образца наличием деревянного нескладного приклада, вместо откидного стального. Рукоятка предохранителя устроена как в пистолете-пулемете системы Судаева 1942 г. Общая длина 860 мм, масса с пустым магазином 3420 г.

Вторая опытная модель образца 1943 года отличается от утвержденного образца наличием подвижного ствола и облегченного затвора.

Конструктор при разработке этой опытной модели ставил перед собой задачу максимального увеличения темпа стрельбы.

Ствол с коротким ходом вперед. На ствол надета спиральная пружина длиной 82 мм. Тыльной частью она упирается в гайку, навинченную на ствол в 43 мм от казенного среза. Передним концом пружина упирается в перемычку с круглым отверстием для прохода ствола, закрепленную в кожухе.

Затвор облегчен за счет фрезерованных выборок в тыльной его части, за рукояткой. Длина затвора 160 мм, масса 380 г. Масса затвора с направляющим стержнем и возвратно-боевой пружиной 465 г. Масса пистолета-пулемета с пустым магазином 3020 г. Других отличий от ППС-43 нет.

Первая опытная модель пистолета-пулемета А. И. Судаева образца 1944 г. отличается от ППС-43 лишь тем, что снабжена складным неотъемным штыком клинкового типа. Основание для крепления штыка приварено к кожуху снизу в 45 мм от торца компенсатора. Длина штыка 220 мм, длина клинка 150 мм, ширина 23 мм. Общая длина пистолета-пулемета с откинутыми прикладом и штыком 970 мм, длина со сложенными прикладом и штыком 615 мм. Масса со штыком и пустым магазином 3545 г.

Вторая опытная модель образца 1944 г. не имеет дульного тормоза-компенсатора. Длина с откинутым прикладом 795 мм, длина со сложенным прикладом 590 мм, масса с пустым магазином 3325 г. Изменен способ фиксации плечевого упора приклада. Других отличий от ППС-43 модель не имеет.

В третьей модели опытного образца 1944 г. А. И. Судаевым было внесено много изменений прежде всего в устройство затвора. Ему придана иная форма, он имеет два боевых взвода — передний и задний. Масса затвора 515 г, длина — 155 мм. Изменены форма и расположение горловины. Последняя является частью ствольной коробки. Нет предохранителя 1942-1943 гг. Приклад деревянный, половина шейки приклада стальная. Нет дульного тормоза-компенсатора. Прицельное приспособление такое же, как в ППС-43. Для защиты от пыли и грязи подвижных частей в походном положении на ствольной коробке справа смонтирована откидная крышка, выполняющая одновременно и функцию предохранителя. Длина оружия 935 мм, масса с пустым магазином 3710 г, прицельная дальность 200 м, длина прицельной линии 360 мм.

Четвертая модель опытного образца 1944 г. пистолета-пулемета Судаева отличается от предыдущей модели тем, что имеет форму горловины, как в ППС-43. Прицел секторный. Функцию предохранителя выполняет пылезащитная крышка, смонтированная на ствольной коробке справа. Длина оружия 827 мм, масса с пустым магазином 3700 г, прицельная дальность 500 м, длина прицельной линии 390 мм.

Пятая модель опытного образца 1944 г. имеет затвор длиной 160 мм, диаметром 28,8 мм и массой 535 г. На затворе два боевых взвода, как в предыдущей модели, но изменена их форма и расположение. Паз для хода рукоятки затвора имеет наклон, и затвор, при его движении назад, частично заходит в металлическую полую часть шейки приклада. Изменена также форма приклада и способ его крепления со ствольной коробкой. Длина оружия 715 мм, масса с пустым магазином 3560 г.

Шестая модель из серии опытных образцов пистолетов-пулеметов Судаева 1944 г. имеет секторный прицел. Затвор с двумя боевыми взводами. Он укорочен до 130 мм, его диаметр 33 мм, а масса 580 г. Возвратно-боевая пружина размещена в сквозном отверстии, просверленном в затворе. Уменьшены размеры и. форма предохранителя мушки. Функцию предохранителя выполняет пылезащитная откидывающаяся крышка, смонтированная на ствольной коробке справа. Длина оружия 755 мм, масса с пустым магазином 3540 г, прицельная дальность 500 м, длина прицельной линии 350 мм.

Опытная модель пистолета-пулемета А. И. Судаева 1945 г. имеет деревянный приклад. Он фиксируется тремя винтами в длинной металлической шейке (95 мм). Длина приклада 275 мм. Все остальные части этого пистолета-пулемета устроены как в штатном образце ППС-43. Общая длина оружия 850 мм, масса с пустым магазином 3590 г, длина прицельной линии 355 мм.

ППС-43 и его модификации производились в ряде зарубежных стран. Они состояли на вооружении в армиях нескольких иностранных государств. Изготовление модернизированных образцов ППС продолжалось в некоторых странах вплоть до 1980-х годов.

Так, в Финляндии в 1944 г. был принят на вооружение пистолет-пулемет М-44, явившийся копией ППС-43.

В гитлеровском вермахте трофейные ППС-43 применялись под индексом MP-709. А в последние месяцы войны промышленность Германии приступила к изготовлению упрощенных модификаций советского пистолета-пулемета ППС и английского «Стэн». Выпуск оружия противной стороны пришлось налаживать потому, что в условиях нехватки производственных мощностей не нашлось собственной модели, пригодной к массовому производству из недефицитных материалов на универсальном станочном оборудовании.

В ФРГ для полиции и пограничной охраны в 1953 г. был принят пистолет-пулемет под названием DUX53, а позднее -DUX59, скопированные с финского пистолета-пулемета М-44, то есть с ППС-43.

В армии Польской Народной Республики с 1951 г. началось производство ППС-43 по лицензии, а в 1952 г. был принят на вооружение новый вариант под названием «7,62 mm pistolet maszynowy WZ. 1943/52» (сокращенное название образца «WZ. 43а52 или РМ WZ. 43/52»), явившийся модификацией ППС-43.

В Венгерской Народной Республике в 1953-1954 гг. изготовлялся пистолет-пулемет 53М, разработанный на базе ППС-43 и ППШ-41. Венгерский пистолет-пулемет — 53М имеет модернизированный затвор ППС - 42. Отражатель стреляной гильзы жестко закреплен на дне ствольной коробки как в ППС-42. Изменена конструкция спусковой коробки, а предохранитель затвора устроен по типу ППШ - 41.

В Китайской Народной Республике в 1953-1956 гг. производились и состояли на вооружении ППС-43 под названием «Образец 43 (тип 43)» в нескольких вариантах, отличавшихся друг от друга деталями, что было связано с приспособлением технологии изготовления ППС-43 к возможностям производства отдельных китайских предприятий. А в разработанном и принятом на вооружении в 1964 г. пистолете-пулемете «Образец 64 (тип 64)» затворный механизм полностью был заимствован из ППС-43.

В Демократической Республике Вьетнам в 1950-х гг. был принят на вооружение пистолет-пулемет под индексом К-50М, в котором все подвижные части, то есть главные детали, заимствованы из ППС-43, а выдвижной металлический приклад скопирован, с французского пистолета-пулемета МАТ-49.

Часть 2. Автоматы

Tag: Оружие_История_оружия_Оружие_в_развитии

Обсуди статью на форуме

Быстрый поиск: Оружие_История_оружия_Оружие_в_развитии

Жителей Петербурга заверили, что дома не перестанут прогревать вплоть до 9 мая

Жителей Петербурга заверили, что дома не перестанут прогревать вплоть до 9 мая ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу интимных услуг

ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу интимных услуг Петербуржцам рассказали, когда начнется период отключения горячей воды

Петербуржцам рассказали, когда начнется период отключения горячей воды Призывникам в Петербурге начали отправлять повестки

Призывникам в Петербурге начали отправлять повестки