На приоритет в открытии кумулятивного эффекта претендуют несколько человек, которые обнаружили его независимо друг от друга. В России — военный инженер генерал-лейтенант Михаил Боресков, применивший в 1864 году заряд с выемкой для саперных работ, и капитан Дмитрий Андриевский, который в 1865 году разработал для детонации динамита заряд-детонатор из наполненной порохом картонной гильзы с углублением, заполненным опилками. В США — химик Чарльз Мунро, который в 1888 году, как гласит легенда, взорвал заряд пироксилина с выдавленными на нем буквами рядом со стальной пластиной, а затем обратил внимание на те же буквы, зеркально «отраженные» на пластине; в Европе — Макс фон Форстер (1883).

В начале XX века кумуляцию исследовали по обе стороны океана — в Великобритании этим занимался Артур Маршалл, автор вышедшей в 1915 году книги, посвященной этому эффекту.

В 1923-1926 годах советский ученый, профессор М. Я. Сухаревский провел систематические исследования кумулятивного эффекта. Он работал с кумулятивными зарядами, имеющими выемку без металлической облицовки, и сумел найти зависимость бронебойного действия таких зарядов от формы выемки и других факторов. В 1938 году Франц Томанек в Германии и Генри Мохоупт в США независимо друг от друга открыли эффект увеличения пробивной способности путем применения металлической облицовки конуса.

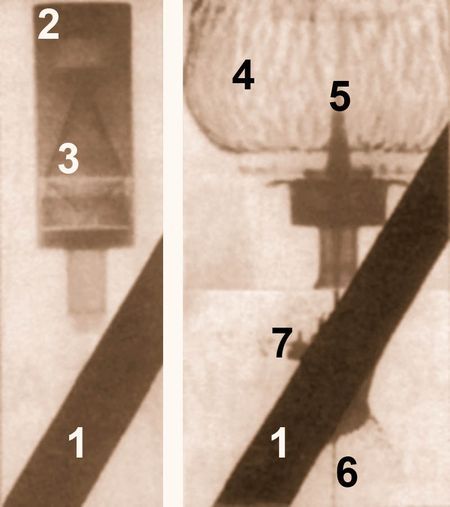

Рентгено-импульсная съемка процесса, осуществленная в 1939 - начале 1940-х годов в лабораториях Германии, США и Великобритании позволила существенно уточнить принципы действия кумулятивного заряда (традиционная фотосъемка невозможна из-за вспышек пламени и большого количества дыма при детонации).

Впервые в боевых условиях кумулятивный заряд был применен 10 мая 1940 г. при штурме форта Эбен-Эмаль (Бельгия). Тогда для подрыва укреплений были использованы переносные заряды двух разновидностей в виде полусфер массами 50 и 12,5 кг.

В 1950-е годы был достигнут огромный прогресс в понимании принципов формирования кумулятивной струи. Предложены методы усовершенствования кумулятивных зарядов пассивными вкладышами (линзами), определены оптимальные формы кумулятивных воронок, применена ступенчатая облицовка конуса для компенсации вращения снаряда, разработаны специальные составы взрывчатых веществ. Многие из обнаруженных в те далекие годы явлений изучаются до настоящего времени.

Принцип действия кумулятивных боеприпасов основан на физическом эффекте накопления (кумуляции) энергии в сходящихся детонационных волнах, образующихся при подрыве заряда ВВ, имеющего выемку в форме воронки. В результате в направлении фокуса выемки образуется высокоскоростной поток продуктов взрыва — кумулятивная струя.

Металлическая облицовка выемки в заряде ВВ позволяет сформировать из материала облицовки кумулятивную струю высокой плотности. Из наружных слоёв облицовки формируется так называемый пест (хвостовая часть кумулятивной струи). Внутренние слои облицовки образуют головную часть струи. Облицовка из тяжелых пластичных металлов (например, меди), образует сплошную кумулятивную струю с плотностью 85-90% от плотности материала, способную сохранять целостность при большом удлинении (до 10 диаметров воронки). Скорость металлической кумулятивной струи достигает в её головной части 10-12 км/с. При этом скорость движения частей кумулятивной струи вдоль оси симметрии неодинакова и составляет до 2 км/с в хвостовой части (т.н. градиент скорости). Под действием градиента скорости струя в свободном полете растягивается в осевом направлении с одновременным уменьшением поперечного сечения. На удалении более 10-12 диаметров воронки кумулятивного заряда струя начинает распадаться на фрагменты и её пробивное действие резко снижается.

Опыты по улавливанию кумулятивной струи пористым материалом без её разрушения показали отсутствие эффекта перекристаллизации , т.е. температура металла не достигает точки плавления, она даже ниже точки первой перекристаллизации. Таким образом, кумулятивная струя представляет собой металл в жидком состоянии, нагретый до относительно низких температур. Температура металла в кумулятивной струе не превышает 200-400° градусов (некоторые эксперты верхнюю границу оценивают в 600°).

При встрече с преградой (бронёй) кумулятивная струя тормозится и передает давление преграде. Материал струи растекается в направлении, обратном её вектору скорости. На границе материалов струи и преграды возникает давление, величина которого (до 12-15 т/кв.см) обычно на один-два порядка превосходит предел прочности материала преграды. Поэтому материал преграды выносится («вымывается») из зоны высокого давления в радиальном направлении. В преграде возникает пробоина, края которой имеют оплавленный вид. Это привело в свое время к неправильному определению кумулятивных снарядов как бронепрожигающих. Даже после преодоления преграды сохраняется все еще высокая энергия остаточных элементов струи, вызывающих разрушения оборудования, детонацию боеприпасов, поражение людей.

Эти процессы на макроуровне описываются гидродинамической теорией, в частности для них справедливо уравнение Бернулли, а также полученное Лаврентьевым М.А. уравнение гидродинамики для кумулятивных зарядов. Вместе с тем, расчётная глубина пробития преграды не всегда согласуется с экспериментальными данными. Поэтому в последние десятилетия физика взаимодействия кумулятивной струи с преградой изучается на субмикроуровне, на основе сравнения кинетической энергии удара с энергией разрыва межатомных и молекулярных связей вещества. Полученные результаты используются в разработке новых типов как кумулятивных боеприпасов, так и броневых преград.

Заброневое действие кумулятивного боеприпаса обеспечивается высокоскоростной кумулятивной струей, проникшей сквозь преграду, и вторичными осколками брони. Температуры струи достаточно для воспламенения пороховых зарядов, паров ГСМ и гидравлических жидкостей. Поражающее действие кумулятивной струи и количество вторичных осколков уменьшаются с увеличением толщины брони.

Импульсный рентгеновский снимок детонации кумулятивного заряда: 1 — броневая преграда; 2 — кумулятивный заряд; 3 — кумулятивная выемка (воронка) с металлической облицовкой; 4 — продукты детонации заряда; 5 — пест; 6 — головная часть струи; 7 — вынос материала преграды.

Теперь подробнее по избыточному давлению и ударной волне. Сама по себе кумулятивная струя никакой значимой ударной волны не создаёт в силу своей небольшой массы. Ударную волну создаёт подрыв заряда взрывчатого вещества (ВВ) боеприпаса (фугасное действие). Ударная волна не может проникнуть за толстобронную преграду через отверстие, пробитое кумулятивной струей, потому что диаметр такого отверстия ничтожен, какого-либо значимого импульса через него передать невозможно. Соответственно, не может создаваться избыточное давление внутри бронеобъекта.

Образующиеся при взрыве кумулятивного заряда газообразные продукты находятся под давлением 200-250 тыс. атмосфер и нагреты до температуры 3500-4000°. Продукты взрыва, расширяясь со скоростью 7-9 км/с, наносят удар по окружающей среде, сжимая и среду, и находящиеся в ней объекты. Прилегающий к заряду слой среды (например, воздух) мгновенно сжимается. Стремясь расшириться, этот сжатый слой интенсивно сжимает следующий слой, и так далее. Процесс этот распространяется по упругой среде в виде так называемой ударной волны.

Граница, отделяющая последний сжатый слой от обычной среды, называется фронтом ударной волны. На фронте ударной волны происходит резкое повышение давления. В начальный момент формирования ударной волны давление на её фронте достигает 800-900 атмосфер. Когда ударная волна отрывается от теряющих способность к расширению продуктов детонации, она продолжает самостоятельное распространение по среде. Обычно отрыв происходит на удалении 10-12 приведённых радиусов заряда.

Фугасное действие заряда по человеку обеспечивается давлением во фронте ударной волны и удельным импульсом. Удельный импульс равен количеству движения, которое несёт в себе ударная волна, отнесённому к единице площади фронта волны. Человеческое тело за краткое время действия ударной волны поражается давлением в её фронте и получает импульс движения, что приводит к контузиям, повреждениям наружных покровов, внутренних органов и скелета.

Механизм формирования ударной волны при подрыве заряда ВВ на поверхностях отличается тем, что дополнительно к основной ударной волне формируется отражённая от поверхности ударная волна, совмещающаяся с основной. При этом давление в совмещённом фронте ударной волны в некоторых случаях почти удваивается. Например, при подрыве на стальной поверхности давление на фронте ударной волны составит 1,8-1,9 по сравнению с детонацией такого же заряда в воздухе. Именно такой эффект происходит при детонации кумулятивных зарядов противотанковых средств на броне танков и другой техники.

Явления кумулятивного эффекта и ударного ядра.

В современных противотанковых снарядах применяются кумулятивные заряды, обеспечивающие бронепробиваемость 800—900 мм. Величина пробития прочных преград кумулятивными снарядами зависит от ряда факторов: диаметра их заряда свойств ВВ заряда и его массы, формы выемки и свойств металла ее облицовки, расстояния от заряда до преграды в момент взрыва.

Из свойств заряда ВВ важнейшим является скорость его детонации. Чем выше эта скорость, тем более высокими будут параметры кумулятивной струи — ее скорость, давление, плотность. В 60-70-х годах в кумулятивных зарядах применяли смесь тротила и гексогена (по 50 %). Скорость детонации тротила составляет 7000 м/с, а гексогена — 8100 м/с. Еще большей скоростью детонации обладает ВВ, которое стали применять в новых образцах противотанковых снарядов. Это так называемый окфол — смесь октогена с флегматизатором. Скорость его детонации достигает 8700 м/с. Понятно, что большая масса ВВ обеспечивает при прочих равных условиях большее пробивное действие. Этот путь повышения пробиваемости кумулятивных снарядов ограничивается их массой и калибром.

Существенное влияние на бронепробиваемость имеют форма кумулятивной выемки, материал ее покрытия. Формы кумулятивной выемки подбираются разные: конические или сферические, в зависимости от назначения и калибра снаряда. Существенно влияют на пробивное действие одной и той же формы, размеры выемки — ее диаметр и глубина. При схлопывании облицовки начальная длина металлической кумулятивной струи равна образующей выемки, в последствии струя растягивается в несколько раз и обеспечивает глубину пробития до 10 диаметров облицовки (до того момента, пока плотность струи и преграды остаются примерно одинаковы). Материал облицовки также влияет на пробивное действие заряда. Лучший эффект обеспечивают медные облицовки.

В 60-е годы было применено еще одно усовершенствование кумулятивных зарядов, повысившее их эффективность. В заряде между детонатором и кумулятивной выемкой стали располагать экран (инертную линзу из пластмассы). Фронт детонационной волны при этом подходит к облицовке под оптимальным углом. В результате формируется кумулятивная струя с более высокими параметрами.

Пробитие преграды становится менее вероятным при быстром вращении кумулятивных снарядов. Поэтому, для стабилизации полета кумулятивных снарядов не используют их быстрое вращение вокруг продольной оси. При вращении снарядов со скоростью порядка нескольких сотен оборотов в секунду, что необходимо для достижения их стабилизированного полета в воздухе, кумулятивная струя под действием центростремительных сил расстраивается, ее пробивное действие ухудшается. Современные кумулятивные снаряды на полете стабилизируются за счет хвостового оперения, а не быстрого вращения. Придаваемое некоторым кумулятивным снарядам вращение вокруг своей оси имеет целью повышение кучности, при этом оно имеет скорость порядка нескольких десятков оборотов в секунду.

В кумулятивных снарядах и гранатах передняя деталь (обтекатель) выполняется в виде удлиненного наконечника из сравнительно непрочного материала. При встрече с преградой наконечник должен разрушиться таким образом, чтобы не деформировалась кумулятивная выемка, и подрыв заряда произошел на определенном удалении от преграды. Добавим к этому особенности действия кумулятивных снарядов, имеющий тандемную боевую часть. В них передняя боевая часть предназначена для подрыва динамической защиты. Устройство взрывательного механизма тандемного боеприпаса предусматривает необходимую задержку по времени между подрывом переднего и основного зарядов. Эта задержка должна исключить воздействие разлетающихся фрагментов динамической защиты на кумулятивную струю, формируемую основной боевой частью.

Кумулятивный эффект широко используется и в народном хозяйстве. При сооружении плотин с помощью кумулятивных зарядов большой мощности перемещают в нужном направлении и на определенное расстояние большие массы грунта, в скальных породах пробивают нужных размеров скважины. Кумулятивное действие используют при резке прочных листов металла большой толщины, для обжатия металлических труб, для упрочнения металла, для ликвидации завалов в шахтах.

Исследования кумулятивного эффекта продолжаются. На основании их совершенствуются кумулятивные заряды.

Tag: Оружие_Статьи_Боевое_оружие

Обсуди статью на форуме

Быстрый поиск: Оружие_Статьи_Боевое_оружие

Жителей Петербурга заверили, что дома не перестанут прогревать вплоть до 9 мая

Жителей Петербурга заверили, что дома не перестанут прогревать вплоть до 9 мая ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу интимных услуг

ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу интимных услуг Петербуржцам рассказали, когда начнется период отключения горячей воды

Петербуржцам рассказали, когда начнется период отключения горячей воды Призывникам в Петербурге начали отправлять повестки

Призывникам в Петербурге начали отправлять повестки